DB12/T 1331-2024小站稻抗病性鉴定规程解读及田间应用指导

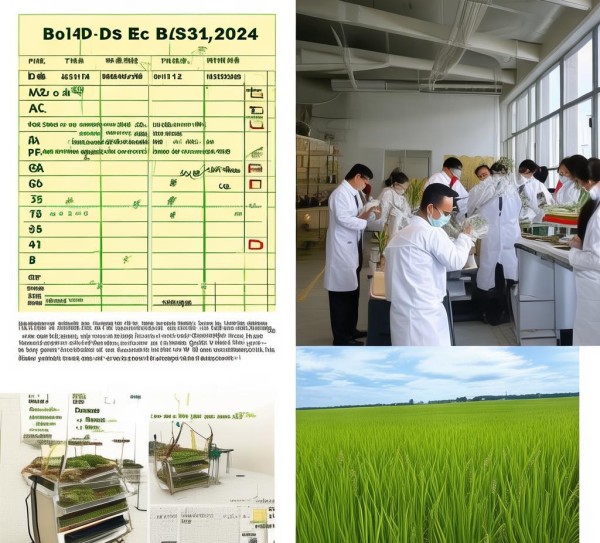

《DB12/T 1331-2024小站稻品种区域试验抗病性鉴定规程解读与应用》一文详细解读了小站稻品种区域试验抗病性鉴定规程,并探讨了其在实际应用中的重要性,文章旨在帮助读者理解规程内容,提高小站稻抗病性鉴定水平,为我国小站稻产业发展提供技术支持。

小站稻,作为我国水稻种植领域的重要品种之一,承载着悠久的种植历史,并以其独特的品质闻名,近年来,随着农业科技的飞速进步,小站稻的种植面积和产量呈现出逐年上升的趋势,气候变化和病虫害的威胁成为制约其进一步发展的关键因素,为了有效提升小站稻的抗病能力,我国正式颁布了《小站稻品种区域试验抗病性鉴定规程》(DB12/T 1331-2024),本文将深入解读这一规程,并探讨其在实际应用中的重大意义。

《小站稻品种区域试验抗病性鉴定规程》概述

该规程详细规定了小站稻品种区域试验抗病性鉴定的基本原则、方法、流程及具体要求,旨在为市小站稻品种区域试验的抗病性鉴定提供科学指导,以促进小站稻品种抗病性的提升,确保水稻产业的稳定发展。

规程解读

鉴定原则

DB12/T 1331-2024规程明确了以下鉴定原则:

- 以田间自然发病情况为基础,辅以室内人工接种进行鉴定。

- 实施多点试验,确保鉴定结果的可靠性。

- 重视品种的抗病性、抗逆性和适应性。

鉴定方法

规程中规定了以下几种鉴定方法:

- 田间自然发病鉴定:在水稻生长周期内,观察并记录小站稻品种在田间自然发病的情况,包括发病程度和发病时间等。

- 室内人工接种鉴定:选取典型病株,分离、纯化病原菌,制备病原菌悬浮液,对试验品种进行人工接种。

鉴定程序

规程明确了以下鉴定程序:

- 试验设计:根据试验目的和条件,设计试验方案,确定试验地点、品种和数量等。

- 田间调查:在水稻生长期间,定期进行田间调查,记录发病情况。

- 室内鉴定:对试验品种进行室内人工接种鉴定,并记录发病情况。

- 数据分析:对鉴定结果进行统计分析,评估品种的抗病性。

鉴定要求

规程对鉴定提出了以下要求:

- 鉴定人员需具备相关专业知识和技能。

- 试验设施需符合国家相关标准。

- 试验材料应选用优质、健康的小站稻品种。

- 试验过程需严格按照规程执行,确保鉴定结果的准确性。

规程在实际应用中的重要性

提高小站稻品种的抗病性

通过DB12/T 1331-2024规程的鉴定,能够筛选出高抗病性的小站稻品种,为农业生产提供优质资源。

保障水稻生产的稳定发展

提升小站稻品种的抗病性,有助于减少病虫害的发生,降低农药使用量,从而保障水稻产业的稳定发展。

促进农业科技创新

规程的实施,将推动小站稻抗病性育种研究,助力农业科技创新。

《小站稻品种区域试验抗病性鉴定规程》为我国小站稻抗病性鉴定提供了科学依据,在实际应用中,应严格遵守规程,确保鉴定结果的准确性,为小站稻产业的健康发展提供有力支撑。