DB36/T 716-2017标准解析,白玉菇无公害栽培技术实践与推广

DB36/T 716-2017标准解读了无公害白玉菇栽培技术规程,详细介绍了白玉菇的无公害生产流程,包括菌种选择、培养基制作、接种、培养、出菇管理等环节,旨在提高白玉菇的品质和产量,保障食品安全。

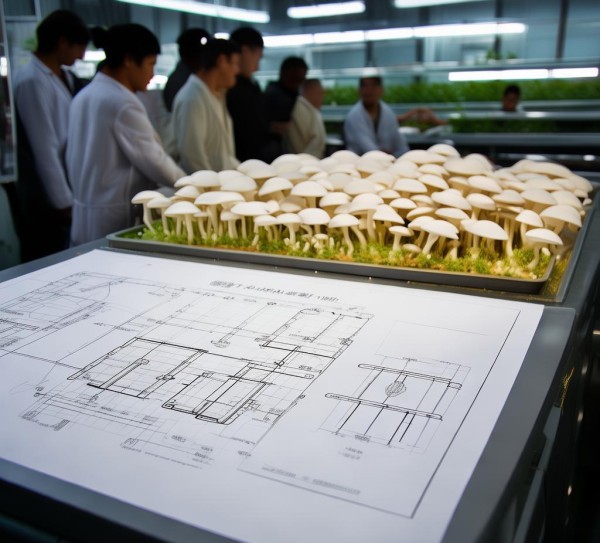

随着我国农业现代化步伐的加快,无公害农产品逐渐成为市场消费的主流趋势,白玉菇,作为一种富含营养、口感鲜美的食用菌,其栽培技术的完善对于确保产品质量和满足市场需求具有至关重要的意义,本文将围绕《DB36/T 716-2017 无公害白玉菇栽培技术规程》进行深入解读,并探讨其在实际栽培中的应用。

《DB36/T 716-2017 无公害白玉菇栽培技术规程》概述

《DB36/T 716-2017》是我国首个专门针对无公害白玉菇栽培技术的地方标准,由湖南省农业科学院等机构共同编制,该标准对无公害白玉菇的栽培环境、菌种选择、培养基制备、接种、菌丝培养、出菇管理、病虫害防治、采收、包装、运输及销售等环节的技术要求做出了明确规定。

《DB36/T 716-2017》标准的主要内容

栽培环境

白玉菇的栽培环境需满足以下条件:

- 温度:菌丝生长温度宜控制在15-25℃,出菇温度则在8-18℃之间。

- 湿度:菌丝生长期间,空气相对湿度应保持在60%-70%;出菇期间,湿度应提升至85%-95%。

- 光照:菌丝生长阶段应避免直射光,出菇阶段可适当增加光照。

- 空气流通:保持室内空气新鲜,防止有害气体积聚。

菌种选择

选择优质、无病虫害、适应性强、产量高的菌种,如“湘玉1号”、“湘玉2号”等。

培养基配制

- 原料:选用棉籽壳、玉米芯、木屑等新鲜、无霉变的原料。

- 配料:根据原料质量,合理搭配原料比例,一般以棉籽壳、玉米芯、木屑的比例为8:1:1。

- 消毒:将原料混合均匀后,进行高温消毒,温度控制在100-105℃,时间不少于30分钟。

接种

- 接种工具:使用无菌接种针、接种环等。

- 接种方法:将菌种均匀接种于培养基表面,接种量约为培养基总量的5%-10%。

发菌

- 温度:菌丝生长期间,保持温度在15-25℃。

- 湿度:保持空气相对湿度在60%-70%。

- 通风:保持室内空气流通,避免有害气体积聚。

出菇

- 温度:出菇期间,保持温度在8-18℃。

- 湿度:保持空气相对湿度在85%-95%。

- 光照:适当增加光照,有利于菇蕾分化。

病虫害防治

- 预防为主:加强栽培管理,保持室内卫生,减少病虫害发生。

- 生物防治:利用昆虫、微生物等生物防治病虫害。

- 化学防治:合理使用农药,严格控制农药残留。

采收

- 采收标准:菇盖直径达到2-3厘米,菇柄长度适中。

- 采收方法:手工采摘,避免损伤菇体。

包装、运输和销售

- 包装:采用保鲜袋、保鲜箱等包装材料,确保菇体新鲜。

- 运输:保持适宜的温度和湿度,避免菇体变质。

- 销售:按照市场需求,合理定价,确保消费者利益。

《DB36/T 716-2017》标准在实际应用中的意义

提高白玉菇产品质量

遵循《DB36/T 716-2017》标准,从菌种选择、培养基制备、接种、菌丝培养、出菇等环节严格把关,确保白玉菇产品质量达到无公害标准。

保障消费者健康

通过实施无公害白玉菇栽培技术规程,降低农药残留,保障消费者健康。

提高经济效益

遵循《DB36/T 716-2017》标准,提高白玉菇产量和品质,增加农民收入。

《DB36/T 716-2017 无公害白玉菇栽培技术规程》为我国白玉菇产业发展提供了有力保障,在实际生产中,我们要认真贯彻落实该标准,不断提高白玉菇栽培技术水平,为我国食用菌产业的可持续发展贡献力量。