DB32/T 4611-2023解析,地下水污染修复与风险管控技术新指南

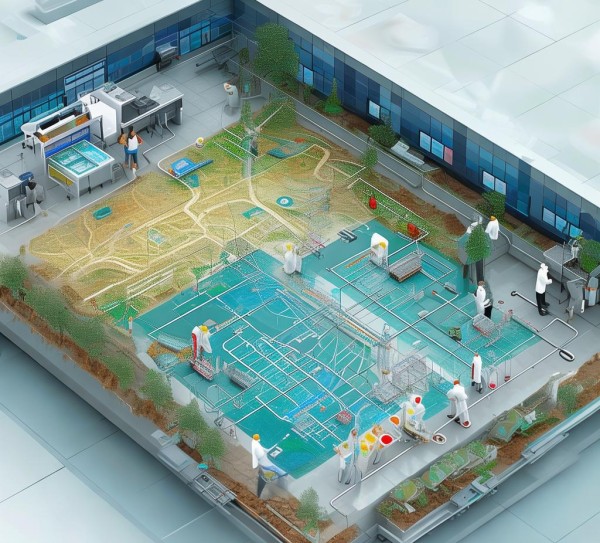

《DB32/T 4611-2023》为建设用地区地下水污染修复与风险管控提供技术指导,导则详细阐述了污染源识别、风险评估、修复技术选择及风险管控措施,旨在提升地下水环境质量,保障人民群众健康。

随着我国城市化步伐的加速,建设用地需求持续增长,随之而来的地下水污染问题亦日益严峻,为了规范建设用地区地下水污染的修复与风险管控,保障地下水环境的安全,我国于2023年正式发布了《建设用地区地下水污染修复和风险管控技术导则》(以下简称《导则》),本文旨在对《导则》进行深度解析,以期对我国地下水污染修复与风险管控工作提供有益参考。

《导则》的背景与意义

地下水作为我国宝贵的水资源,对于人类的生产生活至关重要,随着工业、农业和日常生活的持续发展,地下水污染问题日益凸显,尤其是建设用地区,作为城市发展的核心地带,其地下水污染问题尤为严重。《导则》的出台,旨在规范建设用地区地下水污染的修复与风险管控工作,保障地下水环境的安全。

《导则》的主要内容

适用范围

《导则》适用于我国建设用地区地下水污染修复和风险管控工作的各个环节,包括污染源调查、污染评估、修复方案设计、修复实施、风险管控、监测与评估等。

污染源调查

污染源调查是地下水污染修复与风险管控工作的基础,根据《导则》,污染源调查应涵盖以下内容:

- 污染源分布:明确污染源的位置、数量、类型、规模等。

- 污染物质:识别污染物质的种类、浓度、来源等。

- 污染途径:分析污染物质的迁移、扩散规律。

污染评估

污染评估是地下水污染修复与风险管控工作的关键环节,根据《导则》,污染评估应包括以下内容:

- 污染物质迁移规律:分析污染物质在地下水中的迁移规律。

- 污染物质分布:确定污染物质在地下水中的分布范围和浓度。

- 风险评价:评估污染物质对健康、生态环境等的影响。

修复方案设计

修复方案设计是地下水污染修复与风险管控工作的核心,根据《导则》,修复方案设计应包括以下内容:

- 修复目标:明确修复目标和修复效果。

- 修复方法:选择合适的修复方法,如原位修复、异位修复等。

- 修复工艺:确定修复工艺参数,如修复剂种类、浓度、用量等。

修复实施

修复实施是地下水污染修复与风险管控工作的关键环节,根据《导则》,修复实施应包括以下内容:

- 施工组织:明确施工组织、施工方案、施工工艺等。

- 施工质量控制:确保修复施工质量,如监测、验收等。

- 施工安全管理:保障施工安全,如人员、设备、材料等。

风险管控

风险管控是地下水污染修复与风险管控工作的保障,根据《导则》,风险管控应包括以下内容:

- 风险识别:识别潜在风险,如污染物质迁移、扩散等。

- 风险评估:评估风险等级,如对健康、生态环境等的影响。

- 风险控制措施:制定风险控制措施,如隔离、封堵、监测等。

监测与评估

监测与评估是地下水污染修复与风险管控工作的关键环节,根据《导则》,监测与评估应包括以下内容:

- 监测指标:确定监测指标,如污染物质浓度、地下水水质等。

- 监测方法:选择合适的监测方法,如采样、分析等。

- 评估结果:评估修复效果,如污染物质浓度降低、地下水水质改善等。

《导则》的实施与展望

《导则》的实施将为我国建设用地区地下水污染修复与风险管控工作提供有力支持,在实施过程中,各级政府、企事业单位和公众应共同努力,确保《导则》的有效实施,随着我国地下水污染修复与风险管控工作的不断深入,我们有理由相信,我国地下水环境质量将得到显著改善。《建设用地区地下水污染修复和风险管控技术导则》的发布,对于我国地下水污染修复与风险管控工作具有重要意义,让我们携手共进,为我国地下水环境安全贡献力量。