DB36/T 1622-2022,水生动物疾病诊断技术规范——水产业健康养殖标准化指南

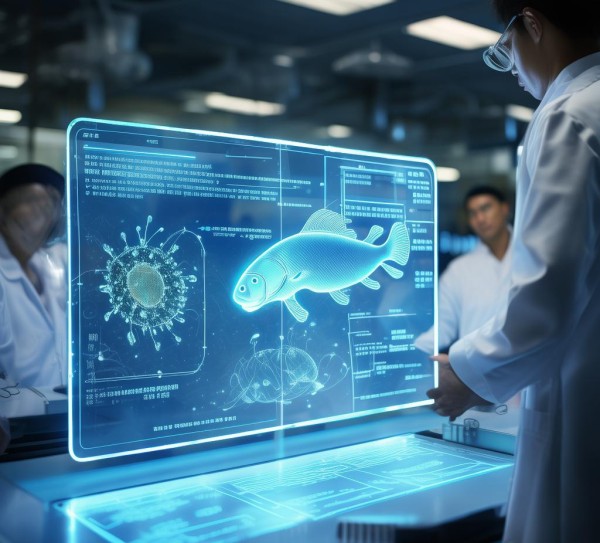

《DB36/T 1622-2022 水生动物疾病临床诊断技术规范》为水产业健康养殖提供标准指南,旨在提升疾病诊断水平,保障水生动物健康,推动水产业可持续发展。

随着我国水产业迅猛发展,水生动物疾病问题逐渐凸显,这不仅对水产品的品质构成威胁,也严重影响了养殖业的综合效益,为规范水生动物疾病临床诊断技术,提升诊断的精准度和实效性,我国于2022年正式颁布了《水生动物疾病临床诊断技术规范》(DB36/T 1622-2022),本文旨在对这一规范进行深入解读,旨在为水产业健康养殖提供有力的技术支撑。

规范背景

水生动物疾病是阻碍水产业发展的关键因素之一,传统疾病诊断方法往往存在诊断周期长、准确性低、误诊率高等问题,对水产品质量和养殖业效益产生了不利影响,为此,我国相关部门组织专家制定了《水生动物疾病临床诊断技术规范》,旨在提升水生动物疾病诊断的准确性和效率。

适用范围

《水生动物疾病临床诊断技术规范》(DB36/T 1622-2022)适用于我国各类水生动物疾病的临床诊断,涵盖鱼类、虾类、蟹类、贝类等多种水生动物。

诊断原则

- 全面了解病史:包括养殖环境、饲料、水质、病原体感染史等。

- 详细观察症状:包括外观、行为、生理指标等。

- 综合分析:结合病史、症状、实验室结果进行综合分析。

诊断方法

- 临床观察:通过肉眼观察水生动物的外观、行为、生理指标等。

- 实验室检测:包括病原学、病理学、生化等。

- 影像学检查:如X光、B超等。

诊断报告

诊断报告应包含以下内容:

- 水生动物种类、年龄、养殖环境等基本信息。

- 病史、症状、实验室结果。

- 诊断结论。

- 治疗方案。

规范实施

加强人才培养

提升水生动物疾病诊断水平,关键在于人才培养,相关部门应加强水生动物疾病诊断技术培训,提高诊断人员的专业素养。

完善实验室建设

实验室是水生动物疾病诊断的重要基础,相关部门应加大对实验室建设的投入,提升实验室的检测能力。

推广新技术

积极推广水生动物疾病诊断新技术,如分子生物学技术、检测技术等,以提升诊断的准确性和效率。

加强监管

加强对水生动物疾病诊断工作的监管,确保诊断结果的准确性和可靠性。

《水生动物疾病临床诊断技术规范》(DB36/T 1622-2022)的发布,为我国水生动物疾病诊断提供了有力支持,通过实施该规范,有望显著提高水生动物疾病诊断的准确性和效率,为水产业健康养殖提供坚实保障,相关部门应加大人才培养、实验室建设和新技术推广力度,进一步提升水生动物疾病诊断水平,助力我国水产业持续健康发展。