内蒙古阴山南麓区耕地质量等级划分技术规范解析

基于DB15/T 3062.3-2023标准,探讨了内蒙古阴山南麓区耕地质量等级划分技术规范,通过实地调研和数据分析,明确了该区域耕地质量等级划分的标准和方法,为提高该区域耕地利用效率和农业生产水平提供技术支持。

随着我国农业现代化步伐的加快,耕地质量评价与等级划分工作日益受到高度重视,DB15/T 3062.3-2023《内蒙古耕地质量等级划分技术规范 第3部分:阴山南麓区》的正式发布,为内蒙古阴山南麓区的耕地质量评价提供了科学依据和规范指导,本文将围绕这一标准,对内蒙古阴山南麓区耕地质量等级划分技术规范进行深入剖析。

标准背景

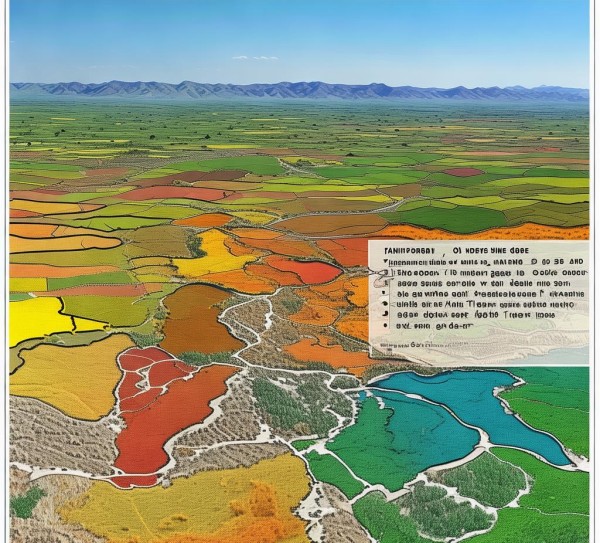

内蒙古阴山南麓区地处我国北方干旱、半干旱地区,耕地资源丰富,是我国重要的粮食和畜牧业生产基地,受自然条件及人为活动等多重因素影响,该区域耕地质量参差不齐,对农业生产效益造成了一定影响,为提升耕地质量,保障粮食安全,内蒙古制定了DB15/T 3062.3-2023标准,旨在规范阴山南麓区耕地质量等级划分工作。

DB15/T 3062.3-2023标准主要包括以下内容:

耕地质量等级划分原则

该标准明确了耕地质量等级划分的原则,即依据土壤肥力、有机质含量、土壤质地、地形地貌、灌溉条件等因素,将耕地划分为优、良、中、低、劣五个等级。

耕地质量评价指标体系

标准建立了耕地质量评价指标体系,涵盖土壤理化性质、土壤生物特性、土壤环境质量、耕地利用状况等方面,具体指标包括有机质含量、全氮、全磷、全钾、pH值等土壤理化性质;土壤酶活性、土壤微生物数量等土壤生物特性;重金属含量、农药残留等土壤环境质量;灌溉面积、耕作层厚度等耕地利用状况。

耕地质量等级划分方法

标准规定了耕地质量等级划分方法,包括实地调查、样品采集、实验室分析、数据处理等环节,实地调查主要了解耕地地形地貌、土壤类型、灌溉条件等情况;样品采集包括土壤样品、植株样品等;实验室分析主要对土壤理化性质、生物特性、环境质量等进行测定;数据处理采用数理统计方法,对采集到的数据进行处理和分析。

耕地质量等级划分结果应用

标准明确了耕地质量等级划分结果的应用,包括耕地保护、耕地改良、农业产业结构调整等方面,根据耕地质量等级,制定相应的耕地保护措施,如加强耕地保护、合理利用耕地资源等;针对不同等级的耕地,采取相应的改良措施,提高耕地质量;根据耕地质量等级,调整农业产业结构,发展适宜的农业种植模式。

标准实施与展望

DB15/T 3062.3-2023标准的实施,对提高内蒙古阴山南麓区耕地质量具有重要意义,以下为标准实施与展望:

加强宣传培训

通过宣传培训,提高各级政府部门、农业企业和农民对耕地质量等级划分技术规范的认识,确保标准得到有效实施。

完善监测体系

建立健全耕地质量监测体系,定期对耕地质量进行监测,为耕地质量等级划分提供数据支持。

强化政策支持

制定相关政策,加大对耕地质量改良和保护的投入,推动耕地质量等级划分工作的深入开展。

推进农业产业结构调整

根据耕地质量等级,调整农业产业结构,发展适宜的农业种植模式,提高农业生产效益。

DB15/T 3062.3-2023《内蒙古耕地质量等级划分技术规范 第3部分:阴山南麓区》的发布,为内蒙古阴山南麓区耕地质量评价提供了有力保障,在今后的工作中,应继续加强标准实施,提高耕地质量,为我国北方干旱、半干旱地区的农业生产和粮食安全做出贡献。